01

石虎小檔案

學 名

亞洲豹貓

Prionailurus bengalensis

俗 名

石虎、山貓、金錢貓

簡 介

石虎是廣泛分佈於東亞及南亞的小型貓科動物,是台灣唯一現存的原生貓科物種。雖然石虎不是台灣的特有種,卻是台灣淺山生態系的頂級消費者,為重要的關鍵物種及保護傘物種。

近年來石虎的族群分布與數量不斷地縮小和減少,族群情況日趨危急。

保護狀況

第一級瀕臨絕種保育類野生動物

(資料來源:行政院農業委員會)

02

石虎的體型與辨識方式

外 型

體型與家貓相似,但吻短耳圓,軀幹與四肢較長,尾略短體長約 55~65 公分、尾長約 27-30 公分,體重約 3-6 公斤,公石虎的體型比母石虎大。

體色由灰褐色到黃褐色不一,身體與 尾巴佈滿類似錢幣大小的棕黑色斑點花紋。

辨識方式

- 額頭上、眼窩內側有兩條白色條紋

- 耳朵圓,背面為黑底有白色斑紋

- 身體與尾巴佈滿棕黑色斑點

- 尾巴稍短且蓬鬆

03

石虎的分佈與數量

目前數量

估計數量為 468-669 隻

(資料來源:林良恭、姜博仁、王豫煌, 2016)

分佈地區

石虎主要棲息於海拔 800 公尺以下的低海拔淺山地區,包含較為原始的闊葉樹林、或是經由人類干擾過後的次生林、相思樹林、草生地,甚至是有農墾行為的農墾地、果園、檳榔園等,緊鄰人類活動與居住地區。

歷史變化

由清朝時期的地方志可知,早期全台各地都有石虎紀錄,或稱石虎或稱山貓。1936 年的高砂族調查書中記錄當時全台都還有石虎狩獵買賣,當時的日本博物學家鹿野忠雄所發表之文獻《福爾摩沙的哺乳動物的分布與習性》中則記載石虎在台灣全島並不稀少,主要分布於低海拔的山地。

1974 年,麥凱勒(Dale McCullough)博士調查臺灣中大型哺乳動物,指出石虎仍然全島性分布,但較過去不普遍分布。

1986 年,針對台灣地區山產店的調查報告指出中間商皆認為石虎很少,顯示當時石虎族群很有可能快速減少中。

近年來的研究調查資料顯示目前僅苗栗縣、台中市和南投縣仍有穩定的族群分布,新竹縣、彰化縣和嘉義縣則僅有零星的紀錄。

04

石虎的活動習性與範圍

活動習性

石虎為獨居動物,主要在晚上活動,以早晨及傍晚為活動高峰。

石虎的習性隱密,聽覺、視覺和嗅覺都極佳,且善於爬樹,身上的斑紋具有良好的掩蔽效果,不易被發現。

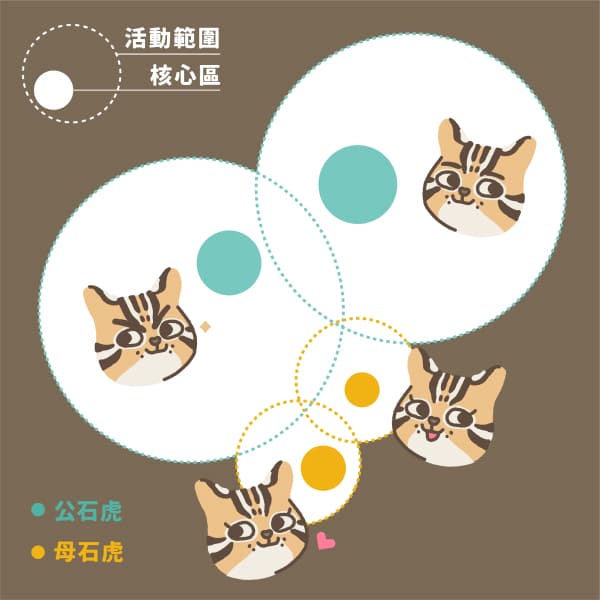

領域行為

石虎的活動範圍大且具有領域性,巡視領域時會以爪痕、氣味、尿液和糞便標示領域,傳遞訊息。

活動範圍

石虎的活動範圍非常大,研究顯示公石虎活動範圍為6-9平方公里,母石虎則為2平方公里,石虎的活動範圍會有部分重疊。 每隻石虎的活動範圍內有一小塊為核心區(平均為0.7平方公里),是其最常活動的區域,石虎的核心區不會重疊。

(資料來源:陳美汀,2008)

05

石虎的食性

食性特徵

森林、草地和農田鑲嵌為主的淺山環境中,棲息其中的小型哺乳動物(鼠類、松鼠、野兔)、鳥類、兩棲爬蟲類、昆蟲以及水生的魚類、甲殼類都是石虎的食物來源,依據食性分析研究顯示鼠類為石虎主要的食物,其次為鳥類。近年,從石虎路殺個體胃內含物分析,發現石虎也會進入水域捕捉魚蟹的紀錄。

石虎在淺山生態系中扮演食物鏈頂端掠食者的角色,是生態系是否健全的指標動物。

食物清單

- 小型哺乳類:鼠、松鼠、鼩鼱、野兔

- 鳥類:雀形目、雞形目、鴿形目、秧雞科

- 昆蟲類:直翅目、鞘翅目

- 兩棲類:青蛙

- 爬蟲類:蜥蜴、蛇

- 水生生物:魚類及甲殼類

活動範圍

石虎的活動範圍非常大,研究顯示公石虎活動範圍為6-9平方公里,母石虎則為2平方公里,石虎的活動範圍會有部分重疊。 每隻石虎的活動範圍內有一小塊為核心區(平均為0.7平方公里),是其最常活動的區域,石虎的核心區不會重疊。

(資料來源:陳美汀,2008)

06

石虎的繁殖

簡 介

石虎1歲以上可達性成熟,全年皆可繁殖,目前資料顯示冬末春初為小石虎出生的高峰。一般為一年繁殖一次,如有育幼失敗,則會再次交配繁殖。

石虎懷孕期約 63 天,母石虎每胎可產 1-3 隻,多為 2 隻,初生幼體體重 80-110 克,於出生 10 天左右開眼。

母石虎單獨育幼,小石虎哺乳期約 2-3 個月,之後,便跟隨母石虎在領域內熟悉環境,並學習獵捕及生活技能,待小石虎約 5-6 個月大時,會離開母石虎獨自生活,並逐漸建立自己的領域。